池や川でのんびりと日光浴をしているカメたちの姿は、見る人の心を和ませてくれます。

でも、ひょっとすると、それらのカメは昔からいた在来種ではなく、外来種のミシシッピアカミミガメ、通称ミドリガメではないでしょうか?

現在、各地の都市部や街中の水辺で見られるカメのほとんどが、ミシシッピアカミミガメです。

昔は各地の水辺に在来種のニホンイシガメが生息していましたが、近年はほとんど見られなくなりました。

当会では、長年にわたり、「STOP! アカミミガメ」の活動・提言を行ってきました。

2023年6月、ついにアカミミガメが条件付特定外来生物に指定されました。

これにより輸入や売買は止まりましたが、今後は、飼育個体を逃がさないようにしてもらうことや、野外にいる個体を防除して生態系等への被害を無くしていくことが、改めて重要となります。

環境省では、アカミミガメの終生飼養を呼び掛け、飼い主の皆さんへ規制内容を適切に理解してもらうための動画を作成・公開しています。YouTube等で活躍中の環境系エンターテイナーWoWキツネザルさんとコラボし、当会も企画製作に参加しました。

当会は今後も、野外のアカミミガメ・ゼロを目指し、防除活動や普及啓発を続けていきます。

▼環境省のアカミミガメ対策の情報はこちら

環境省 アカミミガメ動画(2022年公開)

生態工房オリジナルの防除マニュアル(2019年発行)

今からはじめる 緊急対策外来種アカミミガメ防除のすすめ方【増補改訂版】

2012年に発行した「要注意外来生物による生態系・農業被害防止のための アカミミガメ防除のすすめ方」の増補改訂版!

情報をアップデートし、よりわかりやすくなりました。

作業の準備や捕獲を含めた、防除作業全体の進め方を解説しています。

更に、各地で工夫しながら防除に取り組んでいる団体の実践例に加え、国による対策についても詳しく解説しています。

アカミミガメに困っているが防除方法が分からない方、調査等でカメを扱いたいがどうしたら良いかわからない方など、これからカメを扱う方だけでなく、既に扱っている方にもオススメの、防除のための一冊です。

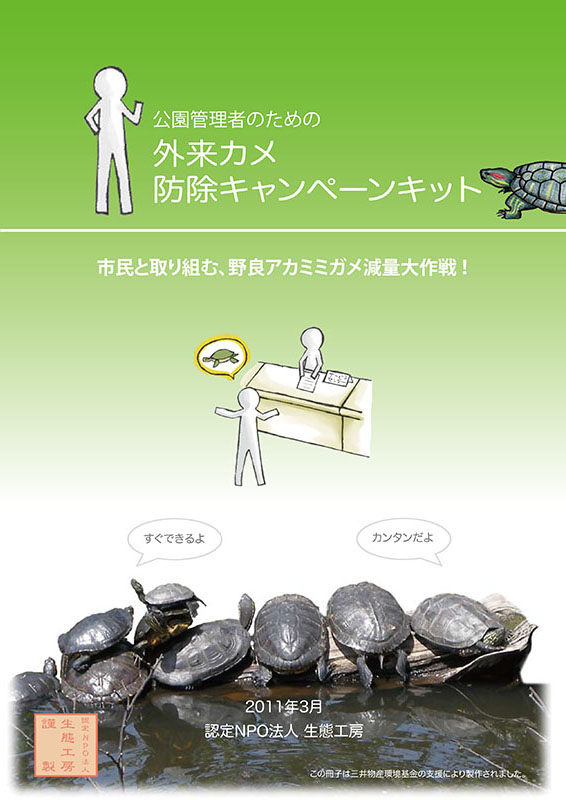

公園管理者のための「外来カメ類防除キャンペーンキット」(2011年発行)

当会では2011年、アカミミガメの防除を進めるために、水域を管理する公園管理者を対象とした「外来カメ類防除キャンペーンキット」を製作し、首都圏を中心とした公園管理者に配布しました。

アカミミガメの防除には、環境省だけではなく、公園管理者、NPO、市民などのさまざまな主体が協力して取り組む必要があります。このキットは、公園管理者が市民の協力を得ながら防除を進めるための手法を紹介し、公園管理者による防除活動をサポートするものです。

このキットの製作・配布は、2008年度の三井物産環境基金からの活動助成によって行われました。

下部よりPDF形式でダウンロードすることもできます。

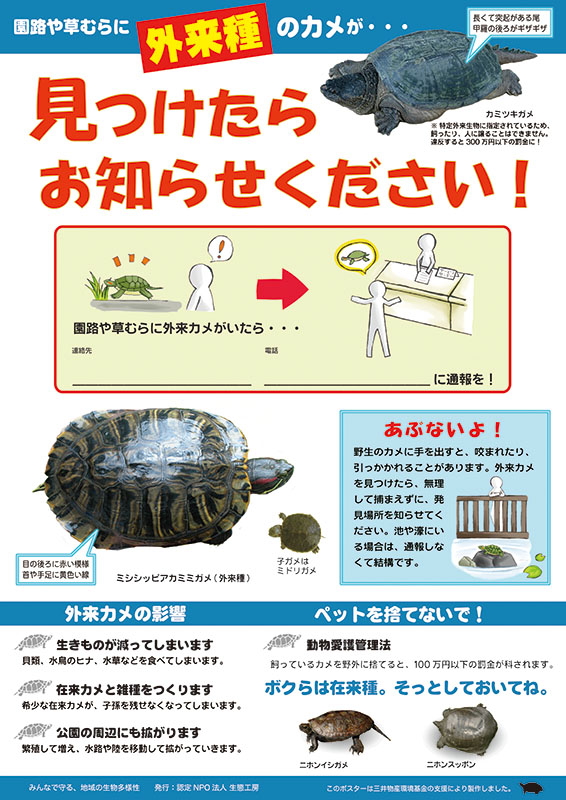

③カメ識別シート(A4版)

発見されたカメが防除対象の外来種であるかを判別します。

(2015年9月 改訂版発行)

※情報は公開当時のものです。

ネットショップ「生態工房 購買部」では「カメの見分け方 下敷き」として販売もしています。耐水性で、屋外での観察会や水辺での使用にも耐えます。